Introduction

Le site de la commune semble avoir été fréquenté dès la préhistoire (découverte de haches) et dans l’antiquité (villa gallo-romaine, chemin Haussé).

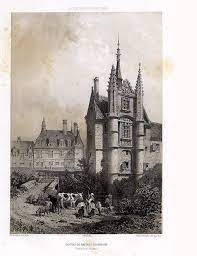

Au Moyen-Âge sont édifiées ou plusieurs mottes castrales sur le site du château. Plus au nord, s’établit le village avec son église dédiée à Saint Martin. Jusqu’à la révolution française, le village connaît un essor, malgré des périodes plus troublées comme les Guerres de religion ou des périodes de maladie ou de disette.

La Révolution française voit le passage de la paroisse à la commune avec une distribution des terres. Durant le 19ème siècle, Fontaine, commune rurale, compte 660 habitants. Le chemin de fer et l’attraction des villes, provoquent, à Fontaine comme ailleurs, un exode rural massif et la population décroit.

La Guerre 1914-1918 voit cette situation s’aggraver et le village vit une période de relatif repli. En juillet 1944 lors du débarquement allié en Normandie, Fontaine et son château sont placés au cœur de l’opération "Jupiter " et des combats pour le contrôle de la cote 112.

Après la guerre, Fontaine va connaître ensuite une période de reconstruction et d’expansion : des lotissements sortent de terre, la population s’accroit (environ 2700 habitants aujourd’hui), le centre se transforme (zone commerciale, nouvelle mairie), une vie associative dynamique existe. La commune voit son passé agricole s’effacer peu à peu au profit d’une population qui travaille sur Caen.

Fière de son héritage millénaire, et d’un environnement apprécié de tous (services nombreux, proximité de Caen, calme de la campagne normande…), Fontaine Étoupefour est une commune qui donne la priorité à la qualité de vie au quotidien.

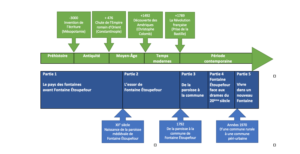

La frise ci-dessous situe l’histoire de Fontaine Étoupefour (en bleu), en regard de l’Histoire (en vert).

L’histoire détaillée de notre commune, fruit du travail de André Nové (voir le préambule), comprend 5 parties. Illustrée de croquis, photos et aquarelles originales, enrichie d’annexes, elle se lit comme un roman… un roman dont vous êtes aussi un acteur.

Bonne lecture